Общая постановка проблемы

Дуальность в данном контексте — это не просто противопоставление "добра и зла", а фундаментальное разделение на:

• Субъект и объект ("я" и "мир")

• Творение и Творца

• Добро и зло

• Внутреннее и внешнее

• Священное и мирское

Преодоление этой дуальности означает обретение изначального, подлинного состояния бытия, которое в разных традициях называется Спасением, Освобождением, Единением с Богом, Просветлением и т.д.

________________________________________

1. Православное христианство: Обожение (Теозис) через Любовь и Благодать

Ключевая идея: Преодоление дуальности — это не растворение личности, а воссоединение с Богом через личностные отношения любви, при котором тварная природа человека преображается нетварной Божественной энергией.

• Природа дуальности: Дуальность между Творцом и творением — онтологическая (бытийственная) реальность. Бог — нетварен, мир — тварен. Грех (отпадение от Бога) усугубил эту разделенность, создав также моральную дуальность (добро/зло).

• Цель: Не уничтожение личности, а ее исцеление и преображение. Цель человека — обожение (theosis), когда человек, оставаясь собой, становится "причастником Божеского естества" (2 Пет. 1:4). Это возможно потому, что Бог открыл Себя как Любовь (1 Ин. 4:8).

• Путь преодоления:

1. Воплощение Христа: Главное событие, "мост" через пропасть. Христос, будучи Богом, стал человеком, соединив в Себе божественную и человеческую природы. Это исцелило человеческую природу и сделало обожение возможным.

2. Синергия (соработничество): Человек не может преодолеть дуальность своими силами. Это дар Божьей благодати. Но человек должен свободно и добровольно откликнуться на этот дар через веру, покаяние и исполнение заповедей, главная из которых — любовь к Богу и ближнему.

3. Таинства и аскеза: Через крещение, евхаристию (причастие) и другие таинства человек реально приобщается к жизни Христа. Аскеза (пост, молитва) нужна для очищения сердца от страстей, которые мешают восприятию благодати.

• Конечное состояние: Не растворение в Божестве, как капля в океане, а личностное единение в любви, подобное единству лиц Пресвятой Троицы, которые едины по сути, но остаются distinct личностями. "Бог станет всем во всём" (1 Кор. 15:28).

Итог: В православии дуальность "Творец-творение" преодолевается не путем ее отрицания, а путем преображения творения, которое, оставаясь собой, наполняется Богом через любовь.

________________________________________

2. Каббала: Исправление разрыва и возвращение к Единству

Ключевая идея: Преодоление дуальности — это процесс тиккун (исправления) изначального "сокращения" Божественного света и "разбиения сосудов", который осуществляется через мистическое постижение единства всего сущего и соблюдение заповедей.

• Природа дуальности: Дуальность — это результат катастрофы внутри самого Божественного процесса творения. Согласно Лурианской каббале:

1. Цимцум (Сокращение): Бесконечный Бог (Эйн Соф) "сократил" Себя, чтобы создать "пустое пространство" для мира.

2. Швират ха-келим (Разбиение сосудов): Сосуды, созданные для принятия Божественного света, не выдержали и разбились. Искры Божественного света упали в низшие миры, смешавшись со "скорлупами" (клипот) зла. Это и есть корень всей дуальности и зла в мире.

• Цель: Тиккун олам — исправление мира. Задача человека — "поднять упавшие искры", то есть обнаружить Божественное присутствие во всем, даже в самых низменных аспектах реальности, и освободить его. Это восстановит изначальное единство.

• Путь преодоления:

1. Кавана (сосредоточение намерения): Любое действие, особенно выполнение заповедей (мицвот), должно совершаться с намерением не просто "соблюсти закон", а восстановить единство высших и низших миров.

2. Мистическое постижение Сфирот: Изучение и медитация на структуру Божественных эманаций (Сфирот). Человек понимает, что все уровни реальности, от самого высшего до самого низкого, — это проявления Единого Бога.

3. Этическая жизнь: Исправление себя и мира. Дуальность добра и зла преодолевается путем сознательного выбора добра, который "извлекает искру" из плена зла.

• Конечное состояние: Возвращение (на более высоком уровне) к состоянию абсолютного единства Эйн Соф, где "Бог будет един, и имя Его едино" (Зах. 14:9). Личность не стирается полностью, но становится совершенным проводником Божественной воли.

Итог: В Каббале дуальность — это "авария" творения, которую человек призван исправить, восстанавливая изначальное единство через мистическое действие и познание.

________________________________________

3. Адвайта-Веданта: Реализация не-двойственности через Познание

Ключевая идея: Дуальности не существует в реальности. Она — продукт невежества (авидьи). Преодоление — это не действие, а прямое постижение (джняна) своей тождественности с Абсолютом (Брахманом).

• Природа дуальности: Вся дуальность (включая разделение на Бога и мир, "я" и "не-я") — это иллюзия (майя), наложенная на единственную Реальность — Брахман. Индивидуальная душа (джива) и Бог (Ишвара) кажутся разными только из-за неведения.

• Цель: Мокша (освобождение) — это осознание (не интеллектуальное, а прямое переживание) того, что "Атман (истинное "Я") есть Брахман (Абсолют)". Тат твам аси — "Ты есть То".

• Путь преодоления:

1. Шравана, манана, нидидхьясана: Слушание истины от учителя, ее размышление и глубокое медитативное созерцание.

2. Нети-нети ("не то, не это"): Метод отрицания всех преходящих, ограниченных объектов и идентификаций (тело, ум, чувства) для обнаружения неизменного Свидетеля (Сакшина).

3. Само-исследование (Атма-вичара): Вопрос "Кто я?" для отсечения ложной идентичности и обнаружения чистого, безличного Сознания, которое и есть Брахман.

• Конечное состояние: Полное исчезновение иллюзии отдельного "я" (эго). Остается только единое, недвойственное Сознание-Блаженство (Саччидананда). Мир не уничтожается, но видится таким, каков он есть — неотличным от Брахмана, как узоры на воде, неотделимые от самой воды. Личность понимается как временная и иллюзорная.

Итог: В Адвайте дуальность не преодолевается, а распознается как изначально несуществующая. Задача — проснуться от сна двойственности и осознать свою истинную природу как Единую Реальность.

________________________________________

Заключение

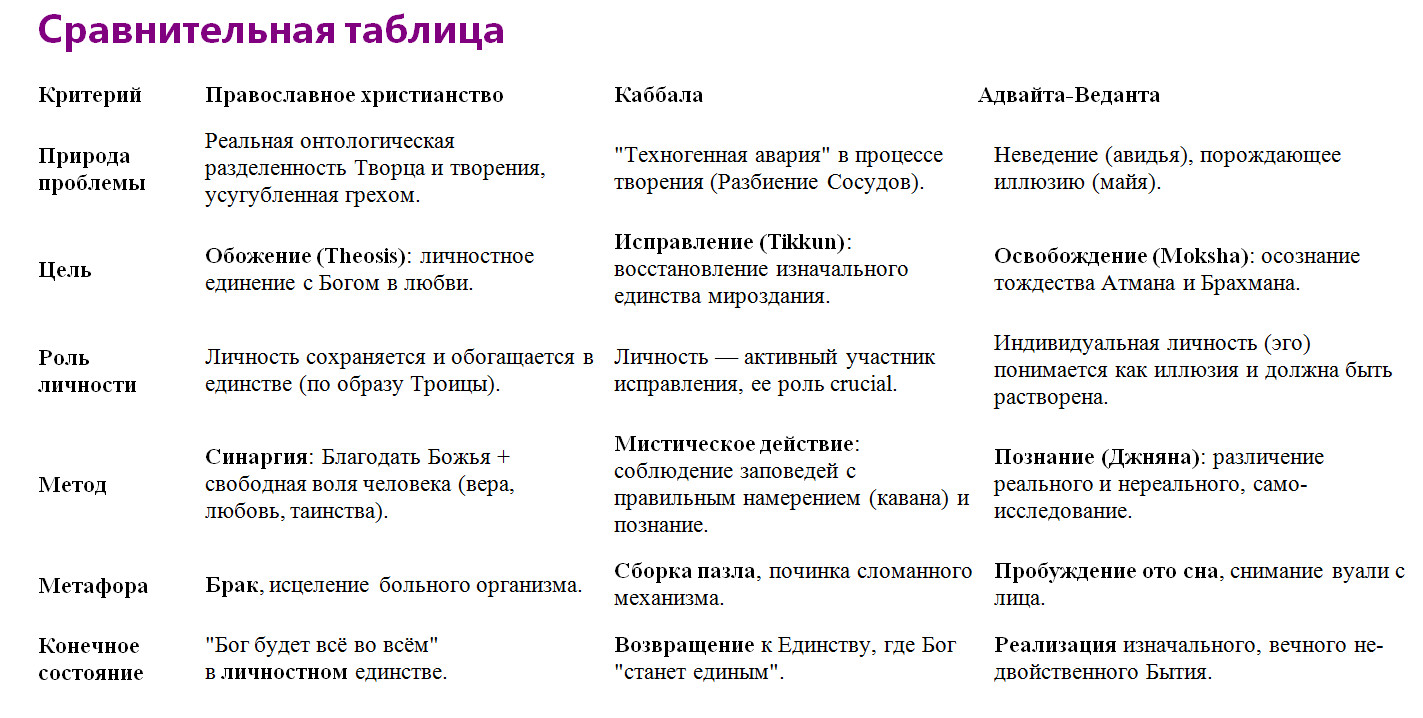

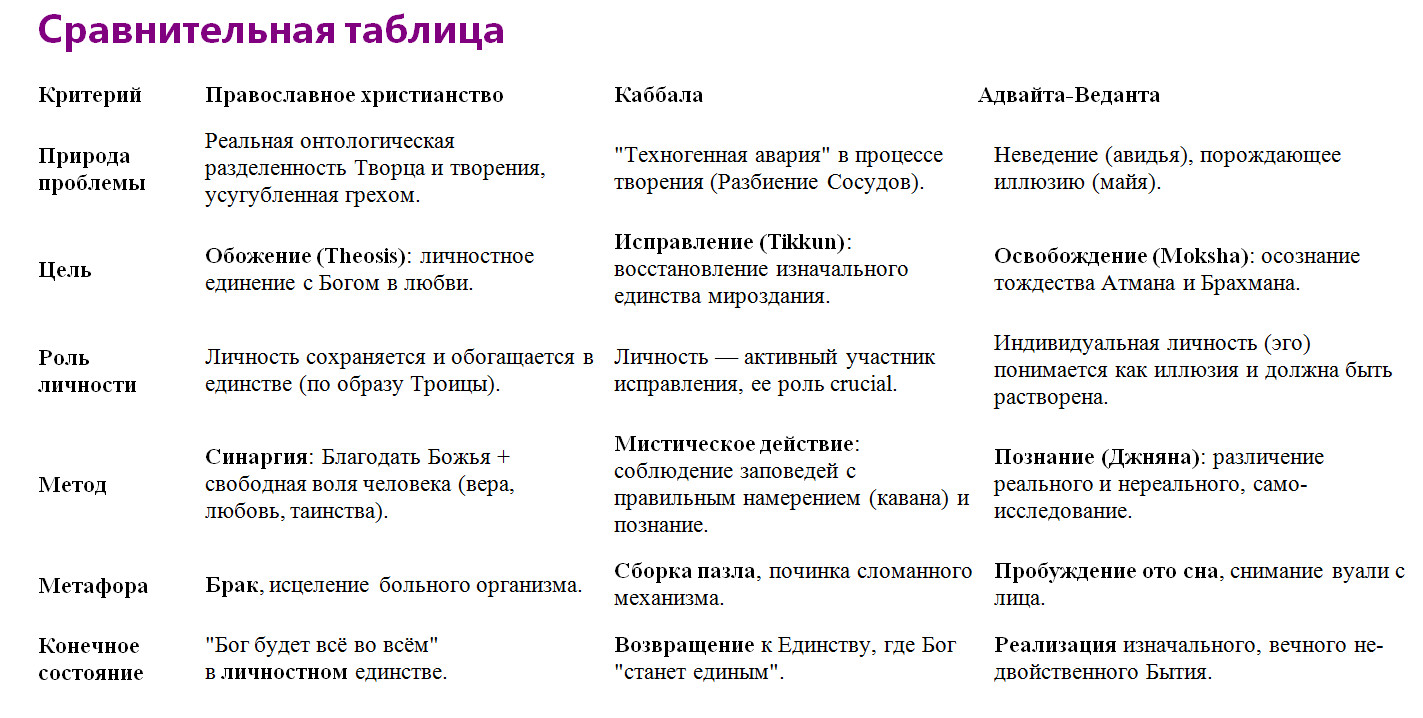

Все три системы стремятся к преодолению разделенности, но делают это принципиально разными путями:

• Православие видит путь в преображении отношений между реальными сущностями (Богом и человеком) через любовь.

• Каббала — в активном исправлении "поломки" внутри божественной структуры мироздания.

• Адвайта — в познании иллюзорности самой проблемы и осознании изначального и вечного единства.

Таким образом, разница лежит в самой онтологии: является ли дуальность реальной, "сломанной" или иллюзорной. От ответа на этот вопрос и зависит весь последующий духовный путь.