Эпизод 5. Становление Павла в вере. Часть 6

Изучение силы. Её познание. Взаимодействие с силою энергеиа.

Итак закон сохранения энергии на духовном уровне выглядит как закон сохранения возможности познания.

Он оперирует ведением и неведением: если в одном месте возможность познания убыла - значит в другом прибавилась.

Напомним, что имя Бога Элох'им обозначает Единство Множество свойств, они же - силы.

Каждое свойство имеет силу, то есть смысловые связи, свидетельствующие о её реализации.

И если сила дюнамис существует как данность, то процесс выведения её смысловых связей, то есть направленное движение, описывается словом энергеиа:

"7. которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне

действиемпо действию (энергеиа) силы (дюнамис) Его" (Ефесянам 3:7)

Предлог "по" в исходнике, которым пренебрегли при переводе, указывает на опосредованное действие: сила дюнамис, то есть смысловые связи, проходя через осмысление, вызывают во мне направленное действие (энергеиа).

Другими словами - как, в каком направлении прокладывать и выстраивать связи - за это отвечает сила энергеиа.

Она движет в определённом направлении, и это её свойство является доминирующим в Павле:

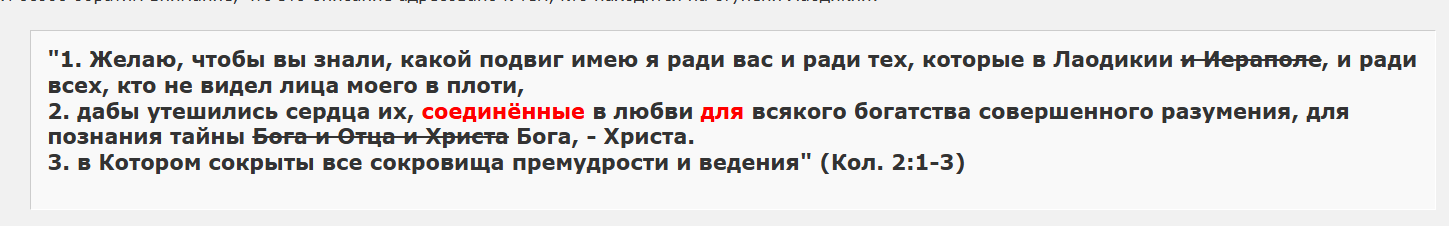

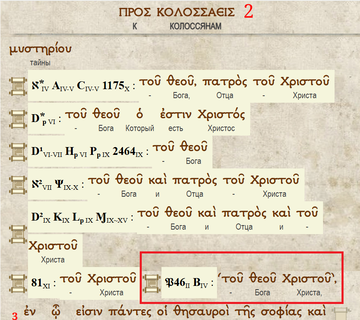

"28. Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе;

29. для чего я и тружусь и подвизаюсь силою (энергеиа) Его, действующею (энергео) во мне могущественно (дюнамис)" (Кол.1:29)

Отсюда и заявление Павла:

"6. хотя я и невежда в слове, но не в познании" (2-е Кор.1:6)

Но мы имеем ещё одно заявление Павла, напрямую с этим связанное:

"15. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил

16. открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, — я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью,

17. и не пошёл в Иерусалим к предшествовавшим мне Апостолам, а пошёл в Аравию, и опять возвратился в Дамаск" (Галатам 1:15-17)

Хорошо знакомое нам место, не так ли?

Однако пришла пора дать ему углублённое толкование, и сделать более глубокие выводы.

До этого мы говорили что Павел пошёл в пустыню (Аравия), дабы избавиться от голоса плоти, и перестать с ней советоваться.

После этого он вновь вернулся в Дамаск в совершенно другом состоянии, и в Дамаске как на полигоне, испытал это состояние на практике, когда от имени Ареты его пытались схватить за проповедь немощи Христовой.

"Совет с плотью", к которому Павел не стал прибегать, изъяснён им как уклонение от взаимодействия с предшествовавшими апостолами -

16. ...я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью,

17. и не пошёл в Иерусалим к предшествовавшим мне Апостолам

Разумеется, речь не о взаимодействии с физическим людьми, а с тем подходом к Писанию, который за ними стоит.

А стоит за ними линия чтения Писания "отвне - вовнутрь", то есть от плоти и крови Слова написанного - к Его духу и жизни.

Они являются "очевидцами" величия Иисуса Христа (2-е Петра 1:16), когда Он подчинился закону, дабы искупить подзаконных (Галатам 4:4-5).

Но причастные закону - причастны Синайскому завету чтения от буквы - в дух, отвне - вовнутрь.

Поэтому искупление от закона подразумевает безошибочное прохождение этого пути.

"27. И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нём во всём Писании" (Луки 24:27)

Как видим Иисус прокладывает связи отвне - вовнутрь, по той линии которой причастны все апостолы предшествовавшие Павлу.

Собственно, и сам Павел будучи Савлом, находился на той же линии толкования, был подзаконным.

Однако он принял решение уклониться от этого направления толкования, ушёл в пустыню, где избавился от всего прежнего, и принял новое.

И это новое - направление толкования изнутри - вовне, от духа - в букву, от невидимого - в видимое.

Только после того, как он освоился в этом новом направлении, он приходит в Иерусалим, для сверки результатов:

"16. Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться (греч. "исторео") с Петром и пробыл у него дней пятнадцать" (Галатам 1:16)

Это слово - исторео - уникальное для Нового Завета, и употребляется только здесь.

Оно как раз и обозначает - расспрашивать, разузнавать, осведомляться.

То есть происходит сверка двух направлений познания, которые должны приводить к одному* результату.

Примечательно, что сверка осуществляется с Петром, который отвечает за веру в сына Человеческого в триаде "суд, милость, и вера".

Итак, прийти к вере которая смотрит и опирается на свойства Бога, можно двумя путями.

Первый - двигаться отвне - вовнутрь, пока не уразумеешь свойства Божеского естества, лежащие в основании Слова написанного, и не воссоединишь одно с другим.

Либо - сразу опереться на свойства Бога, сразу принять веру. И в дальнейшем двигаться вовне, к воссоединению веры со Словом написанным.

Избрав второй путь, Павел не оставил первый, но использовал оба в зависимостти от того, с кем работает.

Здесь достаточно легко увидеть, как в работе с подзаконными Иудеями он использует направление толкования отвне - вовнутрь.

Но в работе с язычниками этот путь не годится, так как они не знают Писание.

Здесь мы и подходим к избранию Павла как апостола язычников. Но уже с использованием духовного аналога закона сохранения энергии - закона сохранения возможности познания.

Итак чтобы стать на этот путь, Павел должен был обнулить направление толкования отвне - вовнутрь, забыть на время, отказавшись от всего прежнего - что он и сделал в пустыне.

Соответственно, убывание возможности познания в одном месте, по закону сохранения привело к прибавлению возможности познания в другом, - то есть на направлении познания изнутри - вовне, от невидимого - в видимое.

Ассоциативный аналог мы имеем здесь -

"31. так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы.

32. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать" (Римлянам 11:31,32)

Встав на путь двжения изнутри - вовне, Павел получил силу энергеиа, которая, как мы знаем, имеет направленное движение, и обслуживает интересы Общности Иудеев и язычников, ближних и дальних.

"1. Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас язычников.

2. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас,

3. потому что мне через откровение возвещена тайна (о чём я и выше писал кратко),

4. то вы, читая, можете усмотреть моё разумение тайны Христовой" (Ефесянам 3:1-4)

И далее вновь кратко поясняет тайну, а также - способ её реализации:

"6. чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования,

7. которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мнедействиемпо действию (энергеиа) силы (дюнамис) Его" (Ефесянам 3:6,7)

Нас интересуют ключевые слова - что дар Благодати реализован движущей силой энергеиа, силой направленного движения, которая двигает по смысловым связям дюнамис в конкретном направлении.

И теперь, пройдя этот стих по второму кругу, мы узнали что это движение осуществляется изнури - вовне, из невидимого - в видимое.

Таким образом мы видим, что механизм Благодати о которой говорит Павел, состоит в движущей силе энергеиа, действующей в направлении изнутри - вовне.

Благодаря этому движению, открывающему и покладывающему смысловые связи от невидимого - к видимому, сфомировалось благовестие для язычников (!).

И, самое главное к чему мы идём - сия Благодать не является результатом "сверхъестественного вмешательства" Бога, а открывается по закону сохранения возможностей познания.

Как только Павел отказался и "забыл" одно направление познания - так пришла в движение сила энергеиа, развернувшая познание в другом направлении.

Запомним это. Запомним что Благодать связана с резонансными явлениями, с законом сохранения возможностей познания.

Продолжение следует

Отредактировано Ilia Krohmal (2025-04-05 08:22:03)